-

Partager cette page

La peste noire, une pandémie moins mortelle que ce qui a été communément établi

Publié le 15 février 2022 – Mis à jour le 23 février 2022

La peste noire, qui a sévi en Europe, en Asie occidentale et en Afrique du Nord de 1347 à 1352, est la pandémie la plus catastrophique de l'histoire ? Pas si sûr...

D’après les historiens, 50 % de la population européenne aurait succombé à cette maladie qui a entraîné des bouleversements socio-économiques majeurs, parmi lesquels la transformation des structures religieuses, politiques, culturelles et économiques. Cette pandémie, et la mortalité induite, a longtemps été considérée comme ayant frappée l’Europe de façon uniforme. Or, cette nouvelle étude, publiée dans Nature Ecology and Evolution, montre que, si certaines régions ont été effectivement fortement impactées, ce n’est pas le cas pour d’autres.

Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par le groupe Paléo-science et histoire de l'Institut Max Planck (MPI SHH), a mobilisé des données polliniques issues de 261 sites répartis dans 19 pays européens pour caractériser les changements des paysages et des activités agricoles entre 1250 et 1450, dans le but d’analyser l’impact de la peste sur ces dynamiques et sur les populations. Si l’ADN ancien a permis d’identifier Yersinia pestis comme l'agent responsable de la peste noire, les répercussions de la maladie sur les populations des différentes régions européennes restent encore mal comprises et évaluées.

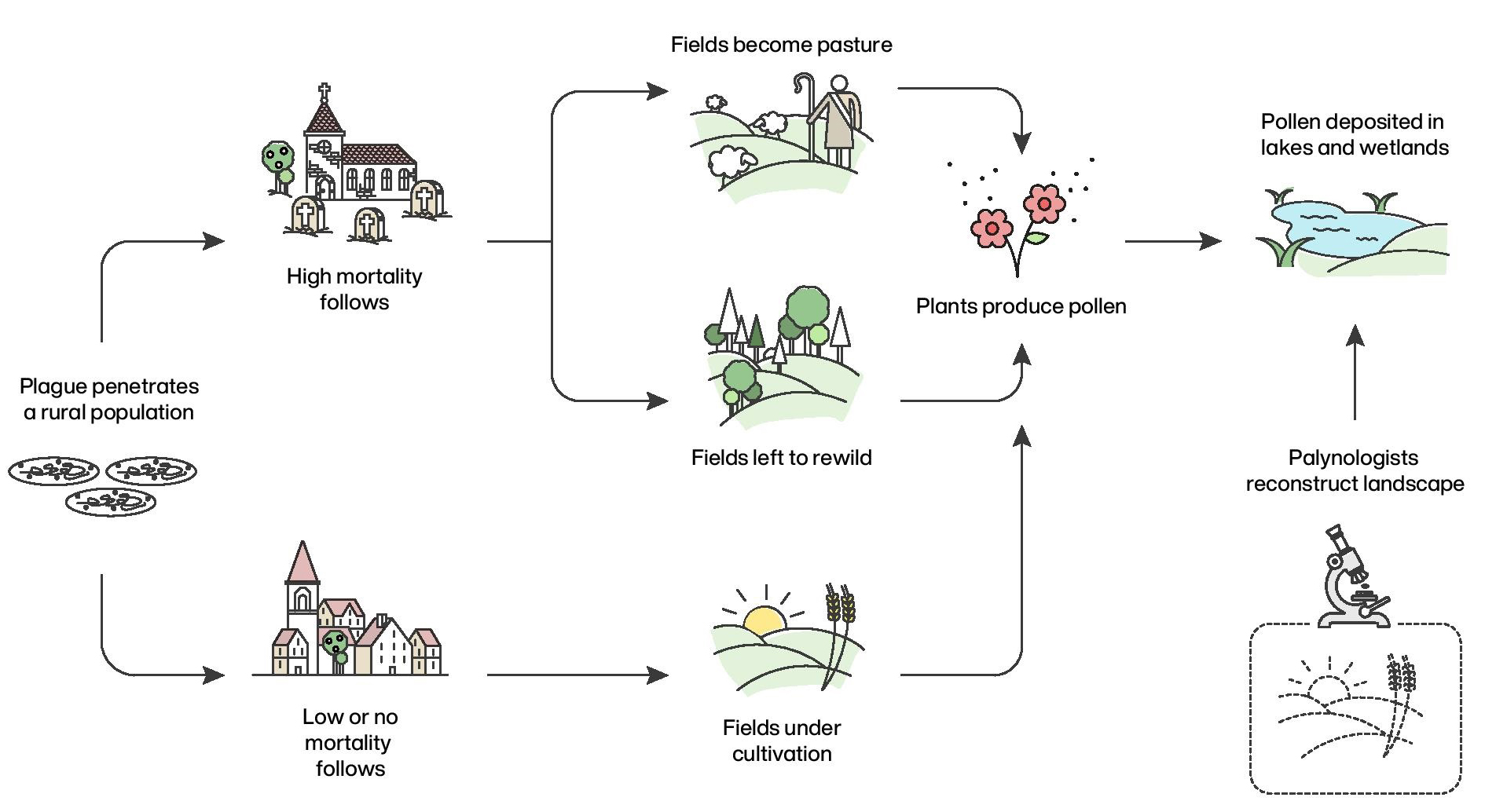

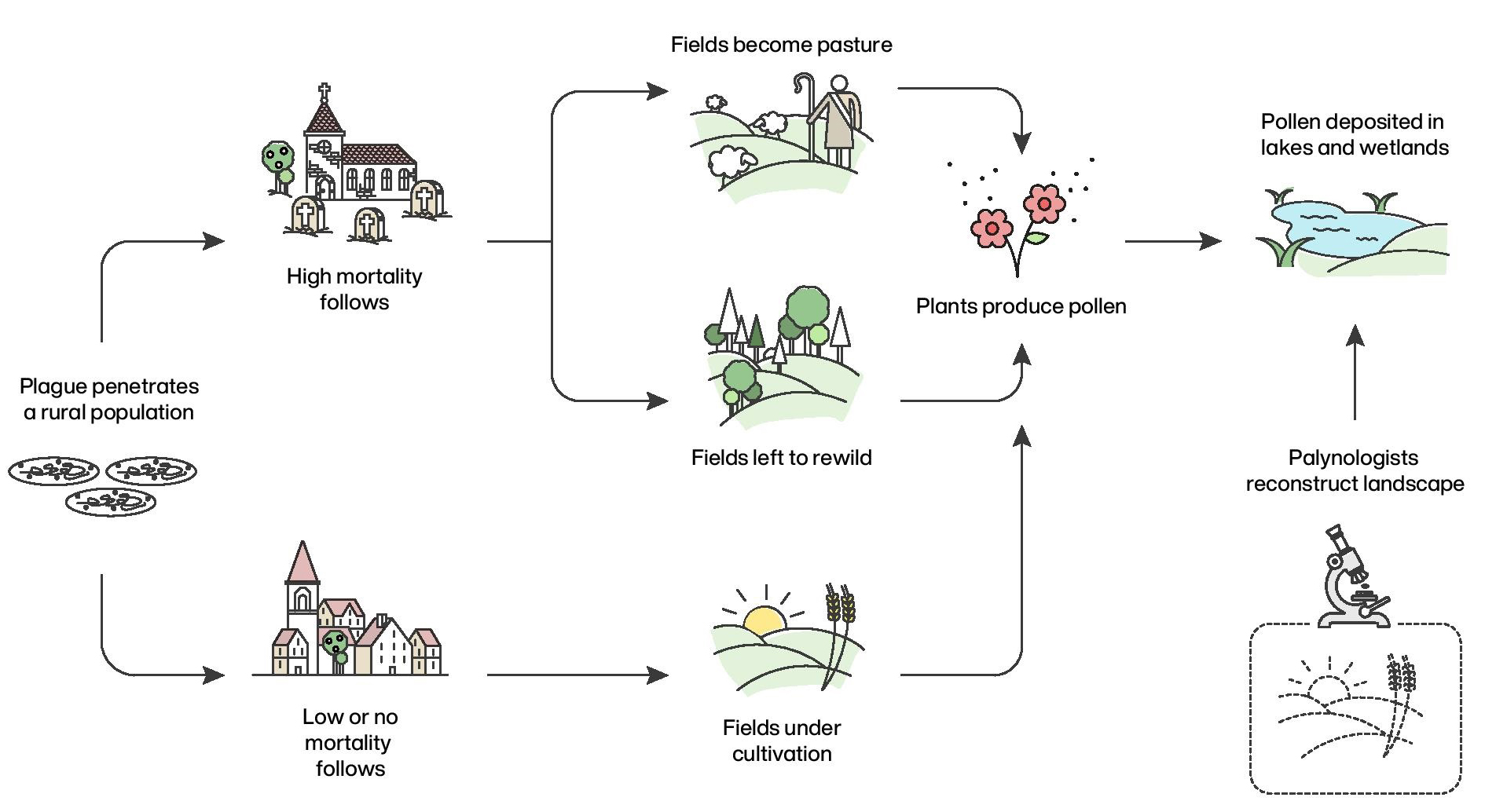

Les paysages livrent une histoire surprenante

La palynologie, qui représente l’étude des grains de pollen et des spores de végétaux, archivés dans les sédiments de lacs ou tourbières, permet de retracer l’histoire du couvert végétal et d’appréhender, au travers des changements des paysages, les conséquences démographiques de la peste noire. Le recours analytique aux mégadonnées (Big data) d’un corpus de 1634 échantillons a permis d’identifier les régions caractérisées par une réduction, une stabilité ou une extension des paysages agraires, traduisant ainsi l’abandon ou le maintien des activités humaines.

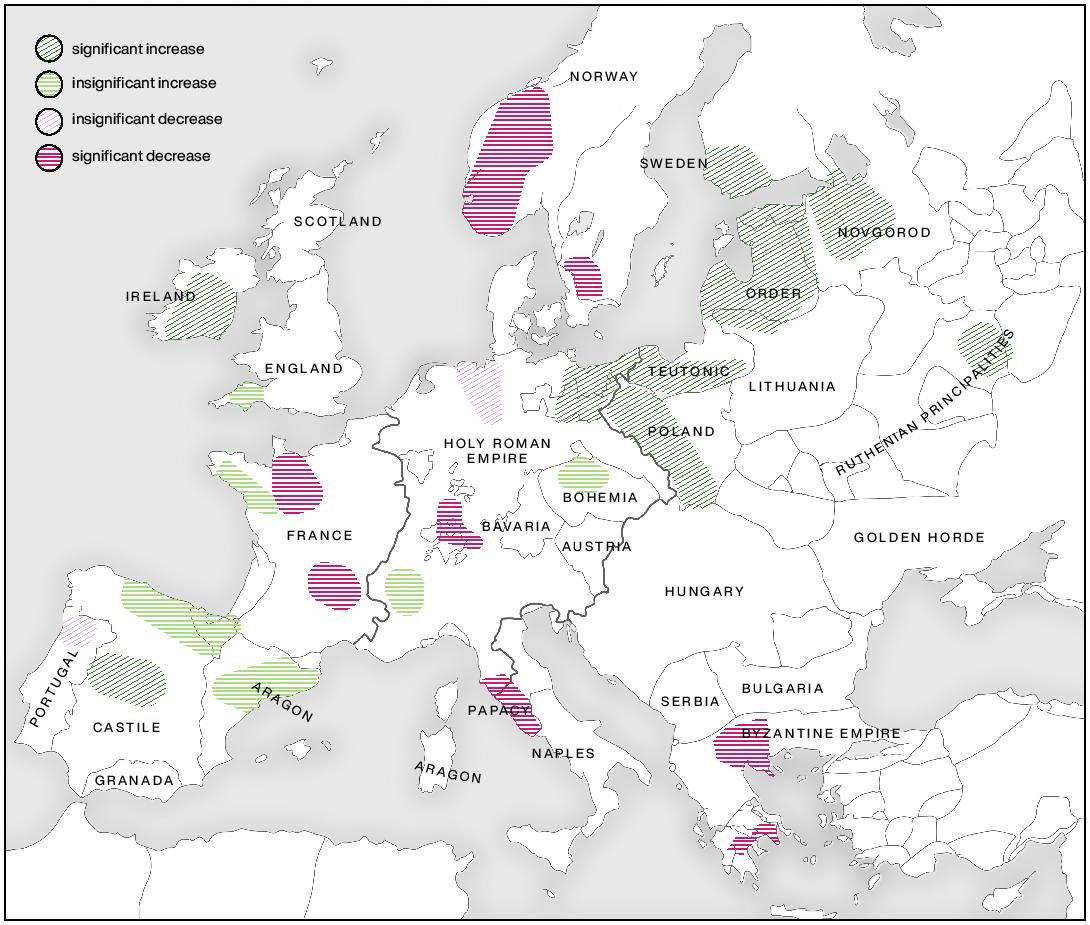

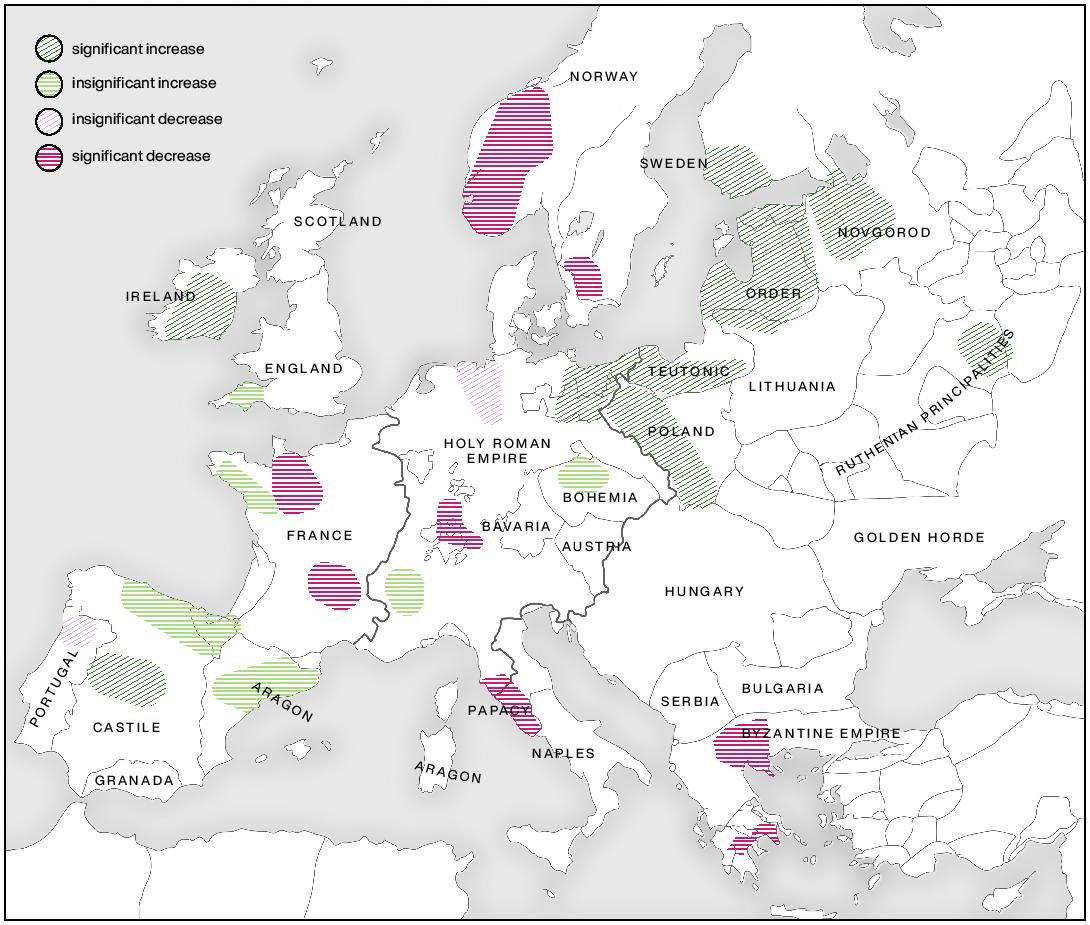

On observe notamment une forte diminution des pratiques agricoles en Scandinavie, en France, en Grèce, au sud-ouest de l'Allemagne et dans le centre de l'Italie, ce qui est confirmé par les sources textuelles médiévales. A l’inverse, de nombreuses régions, y compris une grande partie de l'Europe centrale et orientale et certaines parties de l'Europe occidentale comme l'Irlande et la péninsule ibérique, montrent des signes de continuité ou de croissance agraire ininterrompue.

« Les disparités régionales dans la mortalité identifiées par notre approche restent à expliquer, mais les contextes culturels, démographiques, économiques, environnementaux et sociétaux locaux auraient influencé la prévalence, la morbidité et la mortalité de Y. pestis » explique Alessia Masi du MPI et de l'université La Sapienza de Rome.

Pas de modèle unique de la pandémie de la pandémie de peste noire.

La plupart des études de cas sur la peste noire se sont fondées jusqu’ici sur des données démographiques urbaines, en grande partie grâce à la disponibilité et la qualité des registres. Or, ces zones urbaines sont à la fois surpeuplées et souvent considérées comme insalubres. Les taux de mortalité sont ainsi probablement plus élevés en contexte urbain que rural. S’ajoute à cela le fait que la population européenne était rurale à plus de 75 % au milieu du XIVe siècle. Le taux de mortalité urbain ne peut donc pas être généralisé à l’ensemble des régions européennes.

Cette étude montre que la compréhension de la mortalité dans une région particulière doit s’appuyer sur des données locales, ce qui permet une meilleure reconstruction de l'évolution des paysages agraires. « Il n'y a pas de modèle unique de "pandémie" ou "d'épidémie de peste" qui puisse être appliqué n'importe où, à tout moment et quel que soit le contexte », déclare Adam Izdebski, responsable du groupe Paléo-Science et Histoire du MPI SHH. « Les pandémies sont des phénomènes complexes qui ont des histoires régionales et locales. Nous l'avons vu avec la COVID-19. Nous l'avons maintenant démontré pour la peste noire ».

Ces disparités régionales dans la mortalité des populations européennes tendent à montrer que la peste est une maladie qui a une dynamique avec des facteurs culturels, écologiques, économiques et climatiques intervenants dans sa diffusion et sur son impact. A l'avenir, d’autres études devront mobiliser ces données paléoécologiques afin d’évaluer les interactions entre ces différents facteurs des pandémies passées et actuelles.

Contact :

Florence Mazier : Chercheure CNRS, Laboratoire GEODE UMR 5602, tutelle CNRS INEE et Université Toulouse Jean Jaurès

florence.mazier@univ-tlse2.fr

Tel : 05 61 50 35 77 / 06 88 68 15 17

Twitter du Laboratoire GEODE : https://twitter.com/GEODE8

Référence de la publication :

Izdebski, A., Guzowski, P., Poniat, R. et al., « Palaeoecological data indicates land-use changes across Europe linked to spatial heterogeneity in mortality during the Black Death pandemic. », Nature Ecology and Evolution, 2022.

https://doi.org/10.1038/s41559-021-01652-4

Télécharger l'article complet

Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par le groupe Paléo-science et histoire de l'Institut Max Planck (MPI SHH), a mobilisé des données polliniques issues de 261 sites répartis dans 19 pays européens pour caractériser les changements des paysages et des activités agricoles entre 1250 et 1450, dans le but d’analyser l’impact de la peste sur ces dynamiques et sur les populations. Si l’ADN ancien a permis d’identifier Yersinia pestis comme l'agent responsable de la peste noire, les répercussions de la maladie sur les populations des différentes régions européennes restent encore mal comprises et évaluées.

Les paysages livrent une histoire surprenante

La palynologie, qui représente l’étude des grains de pollen et des spores de végétaux, archivés dans les sédiments de lacs ou tourbières, permet de retracer l’histoire du couvert végétal et d’appréhender, au travers des changements des paysages, les conséquences démographiques de la peste noire. Le recours analytique aux mégadonnées (Big data) d’un corpus de 1634 échantillons a permis d’identifier les régions caractérisées par une réduction, une stabilité ou une extension des paysages agraires, traduisant ainsi l’abandon ou le maintien des activités humaines.

On observe notamment une forte diminution des pratiques agricoles en Scandinavie, en France, en Grèce, au sud-ouest de l'Allemagne et dans le centre de l'Italie, ce qui est confirmé par les sources textuelles médiévales. A l’inverse, de nombreuses régions, y compris une grande partie de l'Europe centrale et orientale et certaines parties de l'Europe occidentale comme l'Irlande et la péninsule ibérique, montrent des signes de continuité ou de croissance agraire ininterrompue.

« Les disparités régionales dans la mortalité identifiées par notre approche restent à expliquer, mais les contextes culturels, démographiques, économiques, environnementaux et sociétaux locaux auraient influencé la prévalence, la morbidité et la mortalité de Y. pestis » explique Alessia Masi du MPI et de l'université La Sapienza de Rome.

Pas de modèle unique de la pandémie de la pandémie de peste noire.

La plupart des études de cas sur la peste noire se sont fondées jusqu’ici sur des données démographiques urbaines, en grande partie grâce à la disponibilité et la qualité des registres. Or, ces zones urbaines sont à la fois surpeuplées et souvent considérées comme insalubres. Les taux de mortalité sont ainsi probablement plus élevés en contexte urbain que rural. S’ajoute à cela le fait que la population européenne était rurale à plus de 75 % au milieu du XIVe siècle. Le taux de mortalité urbain ne peut donc pas être généralisé à l’ensemble des régions européennes.

Cette étude montre que la compréhension de la mortalité dans une région particulière doit s’appuyer sur des données locales, ce qui permet une meilleure reconstruction de l'évolution des paysages agraires. « Il n'y a pas de modèle unique de "pandémie" ou "d'épidémie de peste" qui puisse être appliqué n'importe où, à tout moment et quel que soit le contexte », déclare Adam Izdebski, responsable du groupe Paléo-Science et Histoire du MPI SHH. « Les pandémies sont des phénomènes complexes qui ont des histoires régionales et locales. Nous l'avons vu avec la COVID-19. Nous l'avons maintenant démontré pour la peste noire ».

Ces disparités régionales dans la mortalité des populations européennes tendent à montrer que la peste est une maladie qui a une dynamique avec des facteurs culturels, écologiques, économiques et climatiques intervenants dans sa diffusion et sur son impact. A l'avenir, d’autres études devront mobiliser ces données paléoécologiques afin d’évaluer les interactions entre ces différents facteurs des pandémies passées et actuelles.

Principe de l’approche des mégadonnées en paléoécologie pour documenter les taux de mortalité de la peste noire.

Scénarios régionaux de l'impact démographique de la peste noire déterminés par l’approche des mégadonnées. Les couleurs reflètent la différence des indicateurs polliniques des milieux cultivés entre 1250-1350 et 1350-1450. La carte de fond reporte les frontières politiques de l’Europe au 14ième siècle. Crédits photo: Hans Sell, Michelle O’Reilly, Adam Izdebski

Tourbière Bagno Kuosowo l'une des tourbières ombrotrophe Baltique la mieux préservée du Nord de la Pologne. Ce site enregistre la fréquence des incendies et l'évolution de la végétation au cours du dernier millénaire. Crédits photo : Mariusz Lamentowicz

Vallée de la rivière Stążki, un ensemble de marais d’origine médiévale. Les données paléoécologiques ont permis de retracer les phases de déforestation, d’agriculture et de reprise forestière à haute résolution temporelle. Crédits photo: Mariusz Lamentowicz

Tourbière Linje – zone exceptionnelle de refuge du bouleau nain, une des plus anciennes tourbières connues qui documente les 11 000 dernières années. Enregistrement continu et à haute résolution temporelle de l’histoire des incendies, des variations hydrologiques et des phases de boisements/déboisements liées aux activités humaines. Crédits photo: Mariusz Lamentowicz

Contact :

Florence Mazier : Chercheure CNRS, Laboratoire GEODE UMR 5602, tutelle CNRS INEE et Université Toulouse Jean Jaurès

florence.mazier@univ-tlse2.fr

Tel : 05 61 50 35 77 / 06 88 68 15 17

Twitter du Laboratoire GEODE : https://twitter.com/GEODE8

Référence de la publication :

Izdebski, A., Guzowski, P., Poniat, R. et al., « Palaeoecological data indicates land-use changes across Europe linked to spatial heterogeneity in mortality during the Black Death pandemic. », Nature Ecology and Evolution, 2022.

https://doi.org/10.1038/s41559-021-01652-4

Télécharger l'article complet