-

Partager cette page

« La nature a reconquis nos vies »

Le premier confinement a eu des effets sur notre relation aux autres espèces vivantes, montre le chercheur Ruppert Vimal à travers une étude menée au printemps 2020. Entretien.

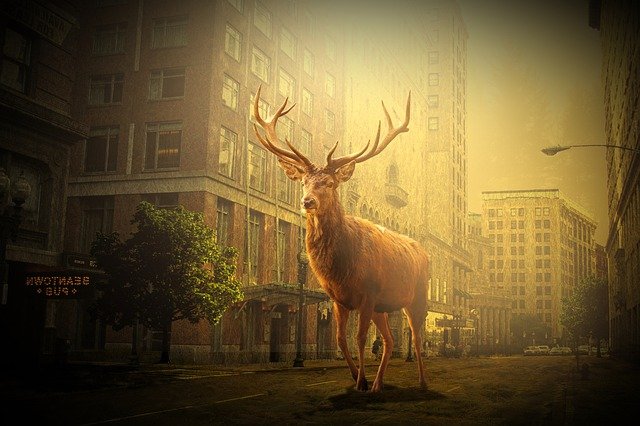

Soudain et inédit, le premier confinement a été l’occasion d’apercevoir des animaux sauvages dans des espaces dominés par les humains. Des sangliers à Barcelone, un loup sur les pistes de la station de ski de Courchevel, une espèce de civette que l’on croyait disparue dans une ville indienne, un puma en plein Santiago du Chili… À Paris, les oiseaux se sont fait entendre comme jamais, la pollution atmosphérique a chuté, des canards se sont baladés dans les rues.

Ces circonstances si particulières ont-elles affecté notre rapport au vivant ? Rattaché à un laboratoire de géographie de l’environnement du CNRS à Toulouse, Ruppert Vimal a lancé une étude, pendant cette période, pour évaluer l’effet du confinement sur l’expérience humaine de la nature. À travers un questionnaire auquel ont répondu 1 292 personnes, ce chercheur qui travaille au croisement de l’écologie et de la géographie montre, dans un article scientifique en attente de publication, que le confinement du printemps 2020 a eu un impact important sur notre relation aux plantes et aux animaux qui nous entourent. Entretien.

Depuis le début de l’épidémie, beaucoup de gens se questionnent sur l’impact de notre modèle de production sur la planète et s’efforcent de mettre leur mode de vie en cohérence avec leurs préoccupations écologiques… Dans quel sens vont vos observations ?

Ruppert Vimal : À vrai dire, je n’ai pas trop cherché à savoir comment les gens pensaient leur relation à la nature mais plutôt comment ils interagissaient avec elle. À l’origine de ce travail, il y a surtout le fait que le Covid et la réponse qui a été mise en place, à savoir le confinement, ont apporté un éclairage nouveau sur la complexité de notre relation au vivant. Une zoonose est apparue, et l’on sait qu’elle est intimement liée à nos modes de consommation et d’exploitation de l’environnement dans lequel nous vivons, de la biosphère de laquelle nous sommes partie intégrante…

En retour, le confinement a eu un impact sur les écosystèmes et les espèces qui en font partie : la diminution de la pollution de l’air, la baisse du trafic routier, bref les changements de pression sur les milieux qui nous entourent ont eu un effet positif sur certaines espèces qui se sont réapproprié des espaces largement anthropisés. Dans le même temps, il y a eu des effets négatifs. Des programmes de conservation ont été interrompus ou sont au ralenti, alors que le braconnage a pu augmenter, faute de surveillance dans certains endroits du globe.

J’ai voulu étudier une autre dimension de cette relation complexe, celle de notre rapport quotidien avec d’autres espèces. Comment cette « anthropo-pause », au sens d’un ralentissement significatif de notre activité, a-t-elle pu influer sur notre expérience de la nature ? Nous évoluons dans un monde où nous sommes de moins en moins en contact avec les plantes et les animaux qui nous entourent. C’est ce que l’on appelle « l’extinction de l’expérience de la nature », pour reprendre une notion du chercheur américain Robert Michael Pyle. Or nous savons que cette expérience influence nos sentiments, nos attitudes et notre perception de la biodiversité. Et donc joue potentiellement un rôle dans la préservation de la biodiversité. C’est en partie l’idée que défend, en France, le philosophe Baptiste Morizot : selon lui, la crise écologique à laquelle nous faisons face est avant tout une crise de sensibilité. Nous avons perdu un lien essentiel avec le reste du vivant.

Pour autant, il ne faut pas être naïf : il ne suffira pas de remettre les enfants dans un jardin pour revenir à un rapport plus écologique à notre planète. Bien d’autres forces et jeux de pouvoir et de domination sont à l’œuvre. Mais il faut admettre que dans notre tentative d’enrayer la perte de la biodiversité, un des éléments du problème a certainement été sous-estimé.

J’ai donc lancé cette recherche pour comprendre dans quelle mesure le confinement de mars 2020 avait eu un impact sur nos relations quotidiennes avec les autres espèces vivantes.

À quels résultats êtes-vous arrivé ?

La majeure partie des personnes qui ont répondu à mon questionnaire ont été influencées dans un sens positif.

Mon questionnaire portait sur trois aspects de nos relations quotidiennes avec d’autres formes du vivant : l’observation et l’interaction avec d’autres espèces ; la découverte de nouveaux traits de morphologie ou de comportements de ces espèces ; le fait de se sentir moins seul(e) pendant le confinement grâce à leur présence. J’ai pris en considération les animaux domestiques et les animaux de ferme, les plantes d’intérieur et d’extérieur que l’on a chez soi, les oiseaux, et enfin les plantes et animaux que l’on rencontre en dehors de chez soi.

L’analyse des quelque 1 200 réponses que j’ai obtenues montre que, globalement, le confinement a eu un impact positif sur les relations que nous entretenons avec les autres espèces. L’impact le plus fort concerne l’observation et les interactions avec les autres espèces, et il est encore plus fort quand il s’agit des plantes et des animaux que l’on a chez soi, et des oiseaux. De nombreuses personnes ont aussi mentionné le fait que leurs animaux domestiques et les oiseaux leur avaient permis de se sentir moins seules.

Ces résultats vous permettent-ils de généraliser au-delà de votre étude ?

Il faut nuancer ces résultats du fait que notre échantillon n’a pas forcément été des plus représentatifs de la population française. En particulier, un tiers des personnes se sont déclarées, de par leurs études, leur métier ou leurs loisirs, déjà sensibles aux questions environnementales. Une proportion importante des participants résidait par ailleurs en milieu rural et/ou était propriétaire d’une maison. Ce ne sont donc pas les valeurs absolues qui m’intéressent, mais plutôt leur comparaison d’un type d’impact à l’autre – en lien notamment avec les profils des participants.

À travers une série de tests statistiques, j’ai fait jouer au sein de mon échantillon une variable après l’autre – le genre, l’âge, le lieu de vie, le niveau d’éducation… Ainsi, mon étude montre que « toutes choses étant égales par ailleurs », le confinement a eu plus d’impact sur les femmes que sur les hommes en ce qui concerne leur relation quotidienne avec le reste du vivant. Beaucoup plus que les hommes, les femmes déclarent avoir davantage observé et interagi avec l’ensemble des espèces pendant le confinement, avoir appris de nouvelles choses les concernant et s’être senties moins seules grâce à elles. On savait déjà que les femmes avaient une attention plus forte à l’environnement qui les entoure, on sait maintenant qu’elles sont aussi plus sensibles au changement !

Sur un registre différent, les personnes qui disposent d’un jardin ou d’un accès à un environnement « naturel » à proximité de chez elles ont été plus positivement influencées que les autres participants dans leur rapport aux autres espèces. Les personnes âgées, en revanche, étaient généralement moins touchées, tandis que les personnes vivant à plusieurs observaient et interagissaient avec les espèces davantage que les personnes résidant seules. Comme s’il y avait une dimension collective dans l’expérience de la nature…

On peut faire de nombreuses hypothèses avec ces résultats. Mais de manière générale, ce que cela signifie, c’est que nous ne sommes pas tous égaux face à un changement tel que celui induit par le Covid et le confinement.

Qu’en est-il du rapport ville/campagne ? Est-on plus concerné par ce phénomène lorsqu’on vit près d’un espace naturel ?

Ce n’est pas tant le rapport ville/campagne qui importe que le degré d’accès à la nature. Dans mon questionnaire, j’avais introduit trois catégories : « Quand je sors de chez moi, je suis dans un environnement complètement urbain » ; « Quand je sors de chez moi, j’ai accès à un parc » ; « Quand je sors de chez moi, je suis en pleine nature ». Plus on va vers la troisième catégorie, plus les gens déclarent avoir été influencés positivement par le confinement. Cela peut paraître assez logique et allant de soi. Mais au final, toute proportion gardée, cela vient surtout nous rappeler que dans ce domaine-là aussi, l’ordre des choses ne change pas. Les moins bien lotis restent en quelque sorte les plus démunis. La crise profite à ceux qui sont déjà les plus avantagés.

Que peut-on en conclure sur notre rapport au vivant ? Peut-on imaginer que ces changements introduits par le confinement aient un effet sur nos modes de vie, nos comportements, nos engagements… ?

Avant tout il faut noter que la réponse apportée à la crise sanitaire montre de quoi nous sommes capables pour résoudre une crise d’ampleur mondiale. C’est étonnant que nous soyons à ce point prêts à bouleverser nos vies pour un « simple virus », alors qu’un tel changement n’a jamais pu être envisagé pour répondre à l’extinction de masse de la biodiversité ou au réchauffement climatique, qui sont d’ailleurs probablement à l’origine de l’émergence de ce virus.

Pour le reste, nous avons là des indicateurs qui montrent que cette zoonose est paradoxalement une opportunité pour se reconnecter aux autres espèces. Si beaucoup ont pensé que la nature a pu reprendre certains de ses droits au sens spatial et géographique du terme, elle a aussi, dans une certaine mesure, reconquis nos vies.

La crise sanitaire et le changement majeur de nos modes de vie qui en a découlé apparaissent comme une expérimentation à grande échelle. Dans la continuité des travaux de chercheurs qui s’intéressent à la psychologie environnementale, cette étude montre que notre relation au vivant est intrinsèquement liée à la société dans laquelle nous vivons, au contexte social, politique et culturel dans lequel on se trouve.

De ce point de vue, si le changement majeur induit par le confinement a globalement touché tout le monde, il faut noter l’hétérogénéité de ses effets au sein de la population en fonction des profils sociologiques. C’est à cet endroit précis que la question de la sensibilité écologique, qui peut parfois apparaître comme « poétique » ou dépolitisée, rejoint et s’entremêle aux enjeux de pouvoir, d’accès au bien-être, d’émancipation, etc.

Quant à savoir si les changements observés et toutes les bonnes résolutions prises pendant le confinement tiendront sur le long terme… C’est difficile à dire. Je crois en tout cas qu’il y a un décalage certain entre d’une part la diversité des expériences, les remises en question, les prises de conscience opérées par tout un chacun au travers de cette crise sanitaire, et d’autre part la réponse politique apportée et notre incapacité à changer de logiciel.