-

Partager cette page

Des estives aux territoires de la coexistence. Bilan du projet ”Pastoralisme et ours dans les Pyrénées”

Cosigné Manon Culos, Alice Ouvrier & Ruppert Vimal

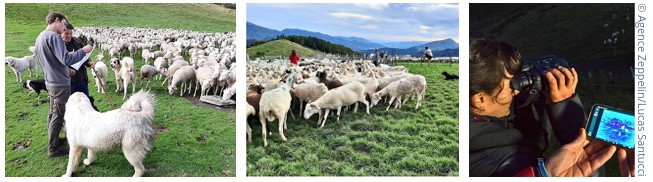

Le projet, porté par le laboratoire GEODE en partenariat avec l’association Dissonances, s’est déroulé en trois phases entre 2019 et 2025, combinant approche interdisciplinaire, collecte de données de terrain et enquête sociale sur trois estives ariégeoises pour explorer la complexité des interactions entre pastoralisme et ours.

En raison de politiques environnementales favorables mais aussi d’une déprise agricole inédite, les grands carnivores font leur retour en Europe [1]. Bien au-delà des parcs et des réserves, ours, loups, lynx, gloutons recolonisent peu à peu des pans entiers de territoires pourtant largement façonnés par les humains [2]. Ce faisant, les grands prédateurs transgressent les frontières au sens propre comme figuré et déjouent les tentatives de mise à distance du sauvage. Ils questionnent notre rapport au vivant, et la manière dont nous pouvons, ou non, coexister avec lui dans toute sa diversité.

En effet, si le retour des grands prédateurs est un succès indéniable pour la conservation de la biodiversité, il n’est pas sans poser de problèmes pour les activités humaines, au premier rang desquelles l’élevage extensif. Au travers des pertes qu’ils infligent aux troupeaux par leur comportement de prédation, les grands prédateurs contraignent les éleveur·euse·s à adapter leurs pratiques, voire remettent en cause leur modèle de production. Ici, la notion de conflit ne se réfère pas seulement aux interactions négatives entre animaux et humains, mais aussi à celles qu’entretiennent les humains entre eux à propos des animaux et qui révèlent des fractures sociales et culturelles profondes au sein des territoires concernés et au-delà [3]. Si les conflits sont donc complexes et d’intensités variables, leur atténuation, voire leur résolution, est un enjeu majeur pour le maintien en Europe de populations viables de grands carnivores à moyen et long terme.

Dans cette perspective, la coexistence est un objectif relationnel à construire entre humains et faune sauvage, où les intérêts de chacun doivent être pris en compte et respectés.

Il s’agit alors de tendre vers « un état dynamique mais durable, dans lequel les humains et les grands carnivores apprennent à vivre dans des paysages partagés où les interactions humaines avec les carnivores sont régies par des institutions efficaces qui assurent la persistance à long terme des populations de carnivores, la légitimité sociale et des niveaux de risque tolérables » [4].

Au moment où le programme de renforcement de la population d’Ours bruns Pyrénéens (Ursus arctos) démarre, en 1996, seuls 5 individus, dont une femelle, demeurent dans la partie occidentale de la chaîne. Presque trois décennies plus tard, et après que 11 ours slovènes aient été relâchés, la population d’ours a atteint un minimum de 96 individus détectés en 2024. Couvrant environ 7100 km² répartis entre la France, l’Espagne et l’Andorre et étendue sur un axe de 230 km d’Est en Ouest [5], cette population reste une des plus petites, isolées et fragiles d’Europe [6].

Majoritairement concentrés dans les Pyrénées centrales et en particulier dans le Couserans, en Ariège, les ours recolonisent néanmoins des paysages où les activités pastorales traditionnelles tiennent toujours une place importante dans l’économie et la culture locale [7]. En 2018, plus de 500 000 ovins et 10 000 bovins étaient dénombrés dans les Pyrénées, pour 4 294 éleveur·euse·s transhumant·e·s. En Ariège, en 2020, 473 exploitations transhumaient, et 86 gestionnaires (dont 90 % de groupements pastoraux) géraient plus de 110 000 ha d’estive, 12 000 bovins et 55 000 ovins [8].

Très vite, le retour des ours dans les Pyrénées a fait l’objet de contestations et un conflit polarisé est né entre organisations paysannes et élu·e·s locaux·ales d’un côté, Organisations Non Gouvernementales environnementales et/ou État de l’autre [9]. À la fois porte-drapeau d’une politique écologique en faveur de la biodiversité, et symétriquement bouc émissaire responsable du déclin annoncé de l’activité pastorale [10], l’ours brun révèle des enjeux territoriaux et socioculturels complexes, et met en exergue des stratégies socioprofessionnelles et politiques pour contrôler le territoire et les ressources [11].

Mais si le conflit dépasse largement la sphère locale, il n’en reste pas moins que le retour des ours concerne en premier lieu une catégorie d’acteurs et un espace clairement délimités. La transhumance des troupeaux domestiques sur les estives coïncide en effet avec le pic d’activité des ours en termes de reproduction, d’élevage des oursons, et d’établissement de nouveaux domaines vitaux des subadultes [12, 13, 14]. Or, l’abandon de pratiques pastorales telles que le gardiennage et les chiens de protection de troupeaux du fait de la quasi disparition des ours dans les Pyrénées durant plusieurs décennies, a rendu les estives particulièrement vulnérables au retour du prédateur. Bien que soutenu financièrement et logistiquement, chaque groupement pastoral, avec les contraintes qui lui sont propres, doit alors s’adapter et apprendre à vivre de nouveau avec la présence des ours, qui bénéficient désormais du statut d’espèce strictement protégée.

OBJECTIFS DU PROJET

Alors que ces dernières décennies, le retour des ours et les conflits associés ont largement occupé l’attention à l’échelle du massif, les dynamiques spécifiques qui se jouent sur le terrain, là où ours et transhumant·e·s se rencontrent, restent encore peu explorées. Partant de ce constat, le projet « Pastoralisme et Ours dans les Pyrénées », démarré en 2019, avait pour objectif de saisir les enjeux de coexistence entre ours et pastoralisme à l’échelle des estives.

Comment la population d’ours a-t-elle évolué au fil du temps sur ces territoires ?

Les ours y ont-ils des habitudes spatiales, des zones qu’ils privilégient ou, au contraire, qu’ils évitent ?

Comment les groupements pastoraux se sont-ils adaptés au retour des ours ?

Quelles mesures de protection ont été mises en place et comment ont-elles affecté l’exploitation de la ressource fourragère ?

Le présent rapport fait le bilan de 5 années d’enquêtes de terrain. Au travers d’une démarche interdisciplinaire et focalisée sur trois estives Pyrénéennes, nous nous sommes attachés à montrer comment ours et transhumant·e·s sont imbriqués dans des relations singulières au travers desquelles ils façonnent les territoires de la coexistence.